Das Kremkehaus wurde um 1700 von dem Gutsherrn von der Osten aus Dubkevitz für seinen leibeigenen Stellmacher und Kossäten Krehmke erbaut. Das Wohnhaus war groß genug, dass noch weitere (drei bis vier) Handwerker mit ihren Familien darin wohnen und arbeiten konnten. Die Miete wurde durch Abgaben ihrer Produkte oder durch Arbeitsleistung abgegolten. Auch die zahlreichen Kinder der Familien mussten für Essen und Trinken beim Gutsherrn arbeiten. Sie schliefen im Dachgeschoss in den Abseiten auf Stroh.

Nach 1720 wurde das Haus gleichzeitig von verschiedenen Handwerkerfamilien wie Schneider, Stellmacher, Schuhmacher, Weißnäherin, Putzmacherin, Glaser bewohnt. 1796 kam die Stellmacherei (heute Museumscafé) dazu, die als Werkstatt, Stall und Wohnhaus diente. Später wohnten auch Seiler, Schmied, Barbier und Knochenhauer dort. Die räumlichen Verhältnisse waren sehr beengt. Gesellen schliefen unter der Treppe oder in der Werkstatt.

Nach 1945 bis in die 70er Jahre wurde das Haus noch von Flüchtlingsfamilien und einem Schneider bewohnt.

Die in den letzten Jahrhunderten verwendeten Gebrauchsgegenstände sind liebevoll gesammelt und in allen Räumen zu besichtigen.

Quellen: Museumsführer 2021, Unser Museum, 50 Jahre Historische Handwerkerstuben Gingst; Broschüre der Gemeinde Gingst zur Ortskernsanierung

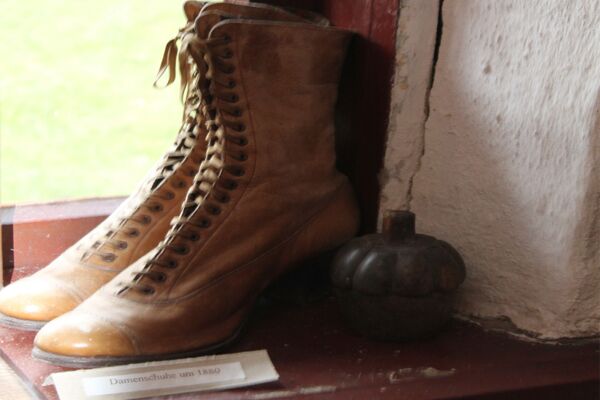

Der Schuhmacher

Auf der Heringstraße kam viel „Fußvolk“ durch Gingst und sorgte für eine anhaltende Nachfrage nach haltbaren Schuhen und deren Reparatur. Noch bis zum 2. Weltkrieg gehörten vor allem Holzschuhe zur alltäglichen Fußbekleidung der ländlichen Bevölkerung. Eine Gingster Spezialität war der mit Stroh ausgefütterte Arbeitsschuh, der im Winter die Handwerkerfüße warmhielt.

Das Gingster Schuhmacherhandwerk schaut auf eine 600-jährige Geschichte zurück. Als Gründungsdatum der Innung ist der 8. Oktober 1421 überliefert. Mitte des 18. Jahrhunderts gab es in Gingst 19 Schuhmachermeister, gegen dessen Ende sogar mal 34. Die Innung regelte genau, wie viele Gesellen und Jungen jeder Meister höchstens beschäftigen durfte. Auf diese Weise sollte allen ein Auskommen gesichert werden. Trotzdem war man gezwungen, zusätzlich noch Acker- und Viehwirtschaft betreiben, um über die Runden zu kommen. Wie groß die Konkurrenz um die Geschäfte war, mag folgende Geschichte erhellen: Im Jahre 1665 entbrannte ein schwerwiegender Streit zwischen der Gingster und der Bergener Innung. Letztere wollte den Gingster Schuhmachern die Beschickung des öffentlichen Bergener Jahrmarktes untersagen. Dabei ging es so heftig zur Sache, dass die zuständigen schwedischen Behörden tätliche Auseinandersetzungen bis hin zu „Tothschlägen“ befürchteten.

Die zu Beginn des 19. Jahrhunderts entstehenden Schuhfabriken verdrängten das Kleinhandwerk rapide. Mit der Anschaffung einfacher Maschinen hofften die Schuhmacher, der Konkurrenz standzuhalten. Um 1920 waren nur noch 5 Innungsmeister in Gingst ansässig. Heute gibt es in Gingst keinen Schuhmacher mehr. Die Historischen Handwerkerstuben sind mit originalen Gerätschaften aus verschiedenen Gingster und Rügener Werkstätten eingerichtet. Der Museumsgründer Hans Stoll war selbst Nachfahre eines Gingster Schuhmachers.

Quelle: Vgl. Bernd Wurlitzer: Historische Werkstätten, Verlag Die Wirtschaft, Berlin 1989; Vgl. Uhlemann,U./Gawenda, P.: 50 Jahre Historische Handwerkerstuben Gingst, Veröff. der Gemeinde Gingst

Die Weißnäherin

Der Beruf der Weißnäherin wurde ausschließlich durch Frauen ausgeübt, die Arbeit war gediegen und kunstvoll. Sie galt aber nicht als „ehrbares“ Handwerk, weil die Weißnäherin nicht über die „Ehre“ einer Zunftmitgliedschaft verfügte. Die Zunftordnungen verboten es Frauen, ein Handwerk zu erlernen. Lediglich das kleine Werk, also minderqualifizierte Arbeit, war erlaubt.

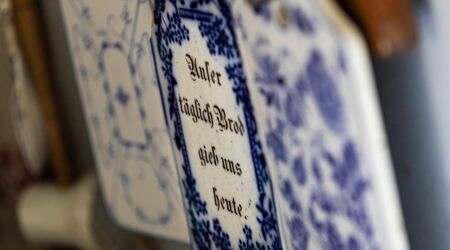

Weißnäherinnen stellten in erster Linie Laken, Tischdecken, Handtücher u.ä. her, häufig aufwändig verziert mit Spitzen und Stickereien. Die Weißwäsche gehörte zur üblichen Aussteuer unverheirateter Frauen, die sie als Mitgift in den Bund der Ehe einbrachte. Sehr wichtig war auch der Spitzenbesatz an Schlitz- und Klappunterhosen, der unter dem Kleid hervorblitzen musste, ebenso wie die weißen Spitzen an den Unterröcken der Frau. Die „freien Spitzen“ galten nämlich dem heiratswilligen Mann als Hinweis auf Fleiß und Geschick der Frau, so dass ein Zuverdienst zum gemeinsamen Lebensunterhalt erwartet werden konnte.

Im 18. Und 19. Jh. weit verbreitet waren mit Spitzen besetzte Tändelschürzen, die zum Kirchgang getragen wurden. Auch Nachtjacken, Mützen und Hauben wurden mit Spitzen verziert. Für die feinen Damen der Gesellschaft häkelte die Weißnäherin zudem feine weiße Fingerhandschuhe und weiße Strumpfbänder. Manchmal fand sie sogar eine feste Anstellung bei der Gutsherrschaft. Aufbewahrt wurden die Wäschestücke in Truhen, darin übersichtlich sortiert in Stoffbeuteln, die die Weißnäherin bunt verzierte oder mit dem Verwendungszweck bestickte. Auch andere Beutel wie Haarbeutel (zum Haare sammeln), Brot- und Brötchenbeutel etc. wurden von ihr angefertigt.

Das Kremkehaus der Historischen Handwerkerstuben war ab 1700 bis zum Jahre 1940 immer auch von einer Weißnäherin bewohnt. Die letzte war Minna Pilinski.

Quelle: Text von H.K. Stoll: Über die Weißnäherin, Museumsarchiv

Der Barbier

In den Historischen Handwerkerstuben ist eine ehemalige Barbier-Werkstatt ausgestellt, ein Innungswappen ist jedoch nicht überliefert, möglicherweise, weil das Handwerk im Mittelalter bis in die frühe Neuzeit mancherorts als „ehrlos“ galt. Der Beruf des Barbiers hat eine bewegte Geschichte hinter sich. Im Laufe der Jahrhunderte war er zuständig für Körperpflege, Rasur und Haarschnitt, später kamen medizinische Dienstleistungen wie Wundpflege, Aderlass und Einläufe hinzu.

Zahnbehandlungen waren nichts für schwache Nerven, es galt als normal, dass die Patienten vor Schmerz in Ohnmacht fielen. Bis zur Entstehung von Krankenhäusern im 18. Jahrhundert wurden vom Barbier auch Knochenbrüche behandelt und chirurgische Eingriffe durchgeführt, in unterversorgten Regionen noch bis zu hundert Jahre länger.

Danach rückten Rasur und Haarschnitt wieder in den Mittelpunkt der Arbeit, nebenbei kümmerte sich der Barbier weiterhin um Wunden und schlechte Zähne. Üblicherweise kam er ins Haus seiner Kunden, die ersten Salons entstanden Mitte des 19. Jahrhunderts.

Das älteste gefundene Rasiermesser stammt aus Ägypten. Es ist bereits mehr als 6.000 Jahre alt.